Fables en images

L’imagerie des fables est riche et diverse. Elles ont suscité l’imagination d’un grand nombre d’artistes dès le Moyen Age en Europe. Les Fables d’Esope, ou « Ysopets » tout comme les Fables de La Fontaine ont été richement mises en images. Celles de La Fontaine sont, d’ailleurs, l’une des œuvres les plus illustrées de la littérature française.

Le corbeau et le renard, gravure de François Chauveau (BmL, Rés 317844 p. 5)

La fable : un genre littéraire commun à toutes les cultures

Les fables sont un genre de récit commun à toutes les cultures et dont les origines se perdent dans l’antiquité la plus lointaine.

En orient, le recueil d’apologues, Pañchatantra (signifiant « Le Livre d’instruction en cinq parties »), appelé aussi Fables de Bidpaï, rassemble des fables animalières indiennes. L’auteur serait Bidpaï ou Pilpay, brahmane hindou qui aurait vécu au IIIe siècle. Ecrites en sanskrit, elles ont été traduites en persan et elles ont été popularisées au VIIe siècle par l’adaptation et traduction en arabe d’Ibn Al-Muqaffa sous le titre Kalila et Dimna. Cette version arabe fut le chaînon majeur du passage de l’œuvre dans le monde occidental. Elle servira de support à la traduction en français des fables de Bidpaï ou Pilpay comme cette édition de 1698 : Les fables de Pilpay, philosophe indien ou la conduite des rois.

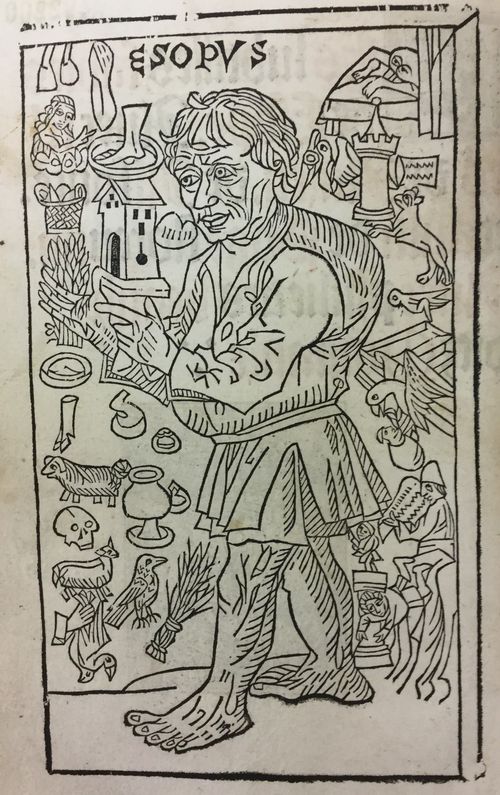

En occident, les grecs citaient comme le créateur de la fable, Ésope. Chez les latins, on peut citer le fabuliste Phèdre. Au Moyen Age, le genre de la fable est très populaire et particulièrement celles d’Esope. Le fabuliste grec était si populaire qu’on appela « Ysopets » tous les recueils de fable.

La visée didactique affirmée de ces récits, écrits en prose, était un moyen d’éduquer le peuple.

Les fables de Pilpay, par le biais de la version arabo persane Le livre de Kalila et Dimna, et celles d’Esope seront les principales sources d’inspiration de La Fontaine, au XVIIe siècle.

Fable, du latin « fabula » : court récit en vers ou occasionnellement en prose dont l’objectif est de donner de façon plaisante une leçon de vie. Elle se caractérise souvent par la mise en scène d’animaux qui parlent et imitent les défauts de la société humaine mais peut également mettre en scène d’autres entités, ou des êtres humains. Une morale est généralement exprimée à la fin de la fable. Parmi les fables les plus connues, on peut citer : « le corbeau et le renard, « la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf », « la cigale et la fourmi », « le lièvre et la tortue »…

Ysopet ou Isopet : au Moyen Age, recueil de fables imitées ou non d’Esope.

Imagerie des fables

Illustration des Fables d’Esope

En Europe, certains manuscrits médiévaux présentent des enluminures illustrant les Ysopets.

Mais c’est au XVIe siècle que la tradition iconographique propre à la fable se définie et s’affirme avec le développement de l’imprimerie et de la gravure sur cuivre. L’illustration des fables d’Esope en témoigne.

Fables du tresancien Esope Phrygien, « Du Regnard et du Corbeau », 1542. (Google, Bibliothèque de l’état de Bavière)

Les planches de Marcus Gheeraerts, dans le recueil De Warachtighe Fabulen der dieren (Bruges, 1567) , (traduction néerlandaise des Fables du tresancien Esope Phrygien (Paris, 1542) de Gilles Corrozet), vont être la source d’inspiration de plusieurs graveurs.

De vvarachtighe fabvlen der dieren, Le corbeau et le renard, 1567, gravure de Marcus Gheeraerts (Google, Université de Gand)

Les Fables d'Esope Phrygien, Du corbeau, du renard, 1665, (BmL, 396285, p. 52)

XXV fables des animaux, Du renard, et du corbeau, 1618, gravure d’après gheeraerts (BmL, Rés 23445, f. 6)

L’œuvre de Gheeraerts sera maintes fois reprise, imitée et adaptée. Elle va se diffuser et devenir populaire grâce à des artistes comme Aegidus Sadeler.

Fables d'Esope, D’un corbeau, et d’un renard, gravure d’Aegidius Sadeler (BmL, Rés 357244 p. 33)

En parallèle, la gravure sur bois propose également une imagerie. Les bois du graveur allemand Virgil Solis seront, par exemple, réutilisés comme dans cette anthologie de fables de 1610.

Mythologia Aesopica..., Vuulpes et Hircus (le renard et le bouc), vignette avec les initiales de Virgil Solis « VS », 1610 (BmL, 396886 p. 88)

Illustration des Fables de La Fontaine

Portrait de Jean de La Fontaine (BmL, Rés 23737 T. 01, frontispice)

Cette tradition de l’illustration des fables se poursuit avec celles de Jean de La Fontaine qui proposera, dès la première édition, en 1668, une imagerie.

François Chauveau sera le premier et l’un des plus importants illustrateurs du vivant de La Fontaine. Ses gravures sont un excellent témoignage du genre de la fable proposé par La Fontaine. Les fables deviennent poésie et leur illustration fait corps avec le récit. Il les représente à la lettre, le plus souvent dans une composition de deux plans juxtaposés. Le dessin sert à préciser le texte.

Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, gravure de François Chauveau, 1668 (BmL, Rés 317844 p. 7)

Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, Le rat des villes et le rat des champs, gravure de François Chauveau, 1668 (BmL, Rés 317844 p. 21)

Un siècle plus tard, une interprétation plus décorative est développée par Jean-Baptiste Oudry dans l’édition : La Fontaine, Fables choisies, mises en vers par J. de La Fontaine, 1755-1759.

Fables choisies, mises en vers par J. de La Fontaine, « Le Corbeau et le Renard », 1755-1759. (BmL, Rés 23737 T. 1 p. 3)

Fables choisies, mises en vers par J. de La Fontaine, « La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf », 1755-1759. (BmL, Rés 23737 T. 1 p. 5)

En insistant sur le côté satirique et humoristique des Fables, Jean-Ignace Grandville apporte, au XIXe siècle, une nouvelle dimension au texte grâce à ses dessins fantastiques et anthropomorphes.

Fables de La Fontaine, Le corbeau et le renard , illustrations par J. J. Grandville, 1838 (BmL, 449333 p. 8)

Fables de La Fontaine, La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf , illustrations par J. J. Grandville, 1838 (BmL, 449333 p. 9)

Cette approche sera prolongée quelques années après par Gustave Doré qui illustre les Fables avec beaucoup de poésie, jouant sur un tracé net et précis et travaillant sur le clair-obscur.

Fables de La Fontaine, Le rat des villes et le rat des champs, illustrations par Gustave Doré, 1868 (BmL, Rés 29201 T.01 p. 31)

À la fin du XIXe siècle, c’est à Louis Maurice Boutet de Monvel qu’il appartient d’illustrer les Fables sous forme d’album. Dans le but de mettre en avant le caractère drôle des Fables, Boutet de Monvel utilise une technique d’illustration particulière, en découpant les séquences et supprimant les plans, il fait ainsi cohabiter et se succéder des scènes où l’attitude des personnages se modifie chaque fois de façon expressive.

Début 1905, Benjamin Rabier s'attèle à la tâche d'illustrer les Fables de La Fontaine. Cet ouvrage de longue haleine paraît en 1906. Cette œuvre remarquable, toujours éditée de nos jours (éditions Tallandier), est, sans doute, son œuvre majeure. Chaque Fable fait l'objet d'une mise en page particulière. Au fil des presque 300 Fables, on peut admirer la plupart des styles de l'époque : Certaines pages sont construites "arts déco", à la Mucha, d'autres, plus rares "arts modernes", et la plupart dans un style très particulier et personnel qui annonce la bande dessinée actuelle.

Fables de La Fontaine illustrées par Benjamin Rabier, La cigale et la fourmi, 1906 (BmL, BmL 164440 p. 1)

Fables de La Fontaine illustrées par Benjamin Rabier, Le corbeau et le renard, 1906 (BmL, BmL 164440 p. 2)

L’iconographie des fables est riche et abondante. Elle a suscité, et particulièrement pour celle des Fables La Fontaine, l’imagination des artistes de diverses époques. La sélection présentée n’est évidemment pas exhaustive. L’imagerie des fables va bien au-delà du support livre. Nous pouvons citer comme exemple les panneaux d’azulejos du monastère São Vincente de Fora à Lisbonne inspirés des gravures d’Oudry.

Sélection de Fables

- Bidpaï, Les fables de Pilpay, philosophe indien ou la Conduite des rois, 1698 (BmL, 346577)

- Esope, Les subtilles fables de Esope..., 1502 (BmL, Rés A 492200)

- Esope, Mythologia Aesopica..., 1610 (BmL, 396886)

- Perret A., XXV fables des animaux..., 1618 (BmL, Rés 23445)

- Esope, Les Fables d'Esope Phrygien, traduction nouuelle illustrée..., 1665 (BmL, 396285)

- Esope, Fables d'Esope [de Phèdre et d'autres], avec les figures de Sadeler, 1689 (BmL, Rés 357244)

- La Fontaine, Fables choisies, mises en vers par M. de la Fontaine, 1668 (BmL, Rés 317844)

- La Fontaine, Fables choisies mises en vers par M. de La Fontaine, 1678-1694 (Bml, Rés 344858)

- La Fontaine, Fables choisies, mises en vers par J. de La Fontaine ; gravures d’après les dessins d’Oudry, 1755-1759 (BmL, Rés 23737)

- La Fontaine, Fables de La Fontaine ; illustrées par J. J. Grandville, 1838 (BmL, 449333 T.1 et T. 2)

- La Fontaine, Fables ; illustré par Gustave Doré, 1868 (BmL, rés 29201)

- La Fontaine,Fables de La Fontaine illustrées par Benjamin Rabier, 1906 (BmL, 164440)

Aller plus loin

- Alain-Marie Bassy, Les fables de La Fontaine : quatre siècles d’illustration, Promodis, 1986

- Julien Bardot, Iconographie des fables aux XVIe et XVIIe siècles, avril 2011

- Alain Rey, Le génie des Fables

- Les fables de Kalîla et Dimna

- Fables et satire animale

- Danièle Thibault et Anne Zali, La fable et l’emblème