Le roi et le prince : copies cavalières dans la collection d’estampes

Deux portraits équestres de la collection d’estampes présentent une parenté intrigante. Quel est l’original ? Quelle est la copie ? L’histoire de ces deux œuvres révèle un XVIIe siècle plus subtil qu’il n’y paraît souvent, où le roi n’est pas toujours celui que l’on imite.

Jacques Callot (1592-1635), Le prince de Phalsbourg, 1624 (BmL, F17CAL002402)

Grâce aux dessins du graveur Jacques Callot qui nous sont parvenus, la genèse du portrait équestre ci-dessus est assez bien connue. Moins célèbre pour un tel art de cour que pour ses eaux-fortes drolatiques (Les Bossus) ou dramatiques (Les grandes misères de la guerre), l’artiste originaire de Nancy s’est en effet livré à des travaux préparatoires aujourd’hui visibles à la Bibliothèque de Metz et au British Museum de Londres.

Jacques Callot (1592-1635), ), Le prince de Phalsbourg sur un cheval galopant vers la gauche, XVIIe siècle, (Metz, Bibliothèques-Médiathèques, ©Metz, Bibliothèques-Médiathèques)

Jacques Callot (1592-1635), ), Le prince de Phalsbourg sur un cheval galopant vers la droite, 1624, (Londres, British Museum, Gg,2.343 - ©Trustees of the British Museum)

Fait notable, dans les deux cas le personnage représenté est incertain : l’esquisse conservée à Metz présente un cavalier inachevé, sans tête, tandis que dans le dessin de Londres la tête n’a été rapportée qu’a posteriori à partir d’une autre feuille. L’indétermination n’est pas si étonnante. L’auteur reprend d’ailleurs une figure qu’il a précédemment utilisée ; sous la selle d’un Turc, le cheval apparaît déjà, trait pour trait, dans une gravure de la série illustrant La Vie de Ferdinand Ier de Médicis.

Jacques Callot (1592-1635), Défaite de la cavalerie turque, vers 1614. (Paris, BnF, RESERVE ED-25 (5)-BOITE ECU)

Contrairement aux dessins, l’estampe conservée à la Bibliothèque municipale de Lyon ne laisse aucun doute quant à l’identité du chef de guerre qu’elle honore : la lettre le désigne comme « Louis de Lorraine », « prince de Pfalsebourg », ce qui laisse à penser que l’érection de la seigneurie de Phalsbourg en principauté, en 1624, a été l’occasion pour Callot de parachever cette gravure. Ainsi le bâtard d’un cardinal assassiné est devenu prince ! Il est le neveu du duc de Guise ayant succombé à Blois en 1588 sur ordre du roi de France Henri III. Mais la composition, avec sa silhouette dynamique tranchant sur le lointain des combats, met en exergue un homme de pouvoir qui bénéficie des faveurs du duc Henri II de Lorraine et de l’Empereur Ferdinand II. L’image est d’autant plus flatteuse qu’elle n’est pas sans rappeler le portrait équestre d’Henri IV réalisé par Antonio Tempesta en 1593. Le bâton de commandement, l’écharpe au vent, l’attitude du cheval, surtout, dans ce « cabré allongé » si caractéristique, trahissent le modèle.

Antonio Tempesta (1555-1630), Portrait de Henri IV, roi de France et de Navarre, 1593. (Paris, BnF, RESERVE QB-201 (16)-FOL)

Il n’y a d’ailleurs pas à chercher très loin les raisons de cette influence : Jacques Callot a rencontré Antonio Tempesta lors de son voyage en Italie et l’a suivi entre Rome et Florence. Il l’a également copié, ce dont témoignent notamment ses dessins d’après la suite d’estampes Chevaux de divers pays due au maître florentin.

Jacques Callot (1592-1635), Feuilles de croquis, XVIIe siècle. (Londres, British Museum, T,14.38 ©Trustees of the British Museum)

Jacques Callot (1592-1635), Feuilles de croquis, XVIIe siècle. (Londres, British Museum, T,14.35 ©Trustees of the British Museum)

Antonio Tempesta (1555-1630), Chevaux de différents pays, planche 8, 1590. (Harvard Art Museums, S9.105.4 ©President and Fellows of Harvard College)

Antonio Tempesta (1555-1630), Chevaux de différents pays, planche 6, 1590. (Harvard Art Museums, S9.105.2 ©President and Fellows of Harvard College)

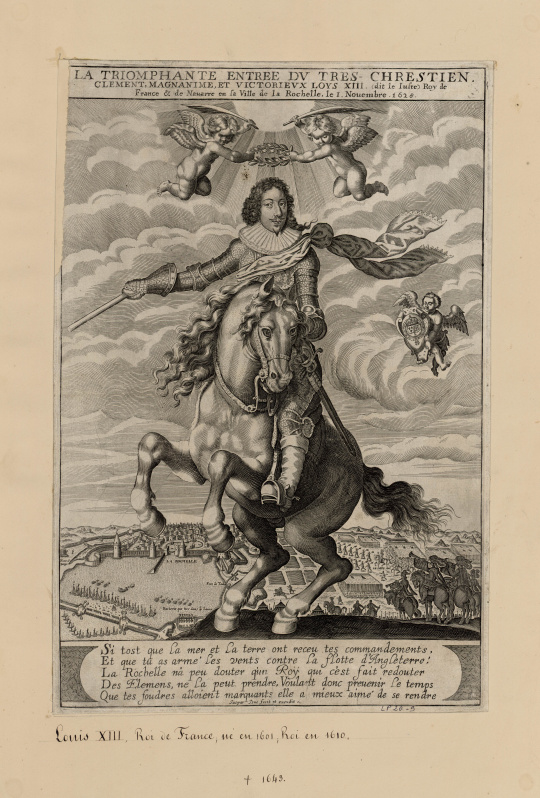

Inspirée de Tempesta, la gravure du Lorrain représentant le prince de Phalsbourg gagne encore en intérêt lorsque l’on s’aperçoit que la filiation ne s’arrête pas à ces deux artistes : de fait, le portrait de Louis XIII à cheval par Jean Picart, vers 1630, ne peut mentir sur son ascendance. Le format et l’arrière-plan seraient davantage à rapprocher du portrait d’Henri IV par Tempesta mais la monture et son cavalier constituent une citation si exacte de l’estampe de Callot qu’il n’y a pas lieu de douter : il s’agit bien là du modèle copié. Ainsi, contrairement à ce que l’on aurait pu penser de prime abord, ce n’est pas le prince qui est représenté comme Louis XIII mais l’inverse. De quoi bouleverser les préséances !

Jean Picart (actif 1620-1670), Portrait de Louis XIII à cheval, avant 1634. (BmL, Boites portraits, Louis XIII)

Il se peut qu’Abraham Bosse ait joué un rôle dans cette transmission entre les deux œuvres conservées à la Bibliothèque municipale de Lyon. On sait, d’une part, que Bosse accueillit Callot dans son atelier. On sait, d’autre part, que Picart a gravé d’après Bosse un autre portrait de Louis XIII à cheval. Dans cette dernière œuvre, d’un style très différent, le mouvement est perdu au profit d’un « cabré fléchi » de convenance rendant l’estampe beaucoup plus quelconque.

Jean Picart (actif 1620-1670) d’après Abraham Bosse (1602-1676), Portrait de Louis XIII à cheval, après 1631. (Paris, BnF, RESERVE QB-201 (37)-FOL)

De toute évidence, l’historique de ce jeu d’emprunts reste à écrire. Les copies à découvrir, fidèles ou librement inspirées, doivent être légion. Toujours est-il que cette complexité, le foisonnement dont elle découle, démontrent que le cheval cabré, véritable motif répété à l’envi, a constitué un objet d’émulation ; non seulement au sein d’une dynastie ou parmi les grands du royaume mais encore entre les artistes. Certains parvinrent à le faire sortir des bornes de la convention, grâce à leur sens de l’observation ou par un procédé graphique audacieux. On s’empressa alors d’imiter leur originalité, qui devint à son tour conventionnelle, et ainsi de suite.

Jaspar Isaac (1585?-1654), Louis XIII, roi de France, devant le port de La Rochelle, XVIIe siècle. (châteaux de Versailles et de Trianon, visible sur Images d’art)

Jean Picart (actif 1620-1670), Portrait équestre de Louis XIII en frontispice du Mercure françois, 1629. (Paris, BnF, RESERVE QB-201 (25)-FOL)

Anonyme, Portrait équestre de Albrecht von Wallenstein, duc de Friedland, eau-forte, 1625-1628. (Münster, LWL-Museum für Kunst und Kultur, K 72-531,008 LM)

Aegidius II Sadeler (1570?-1629) d’après Adriaen de Vries (1556?-1626), L’Empereur Rudolph II à cheval, eau-forte, vers 1600. (Münster, LWL-Museum für Kunst und Kultur, C-600964 PAD)

Schelte Adams Bolswert (1581?-1659), détail du frontispice pour L’Académie de l'espée de Girard Thibault, Leyde, Elzevier, 1628. (Lyon, Bibliothèque municipale, 5228)

Attribué à Lucas Kilian (1579-1637), Portrait équestre de Ferdinand III, roi de Hongrie et de Bohême, en vainqueur de la bataille de Nördlingen, eau-forte, 1634. (Münster, LWL-Museum für Kunst und Kultur, C-18268 PAD)

Pour aller plus loin :

- Musée historique lorrain, Jacques Callot : 1592-1635, catalogue d’exposition, Paris, 1992. (BmL, 709.03209 CAL)

- Musée du Louvre, Dessins français du XVIIe siècle dans les collections publiques françaises, catalogue d’exposition, Paris, 1993, p.80-82. (BmL, K 200610)

- Daniel TERNOIS, Jacques Callot : catalogue complet de son œuvre dessiné, Paris, 1962. (BmL, 155996)

- Salomon REINACH, La représentation du galop dans l’art ancien et moderne, Paris, 1925. (BnF, 8-V-45689)